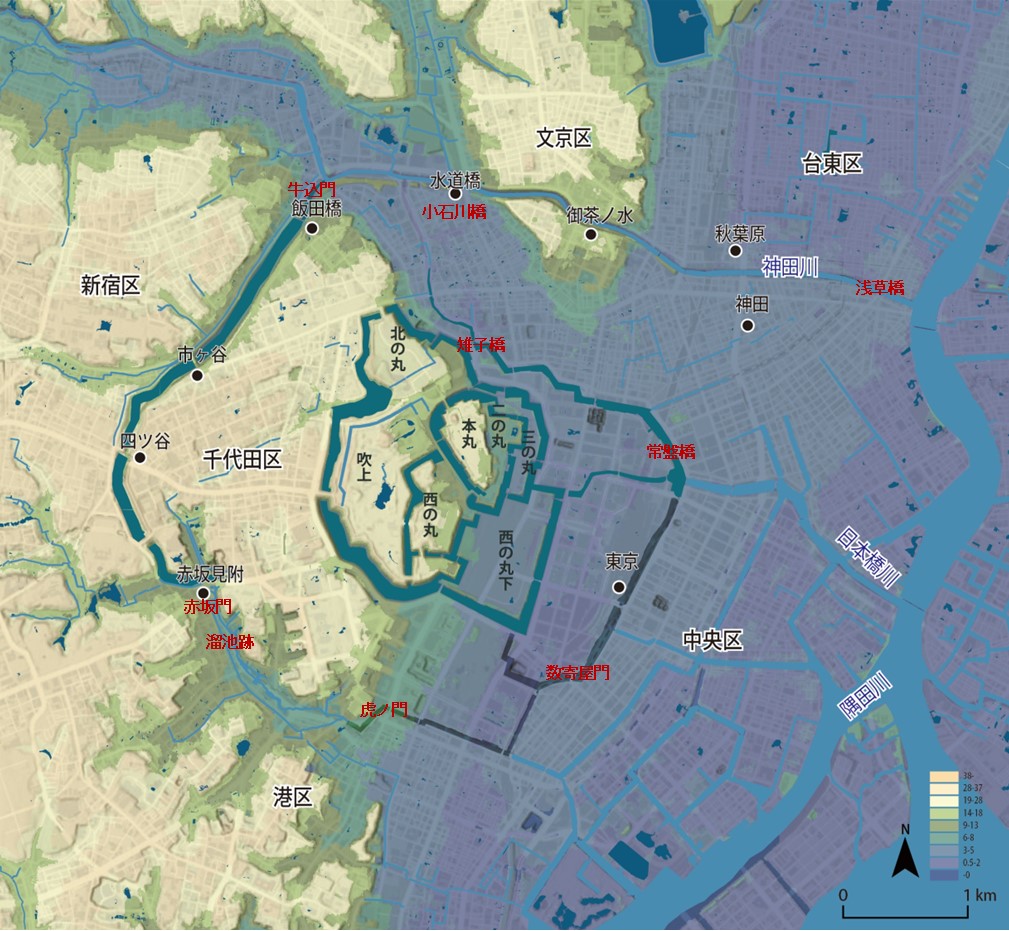

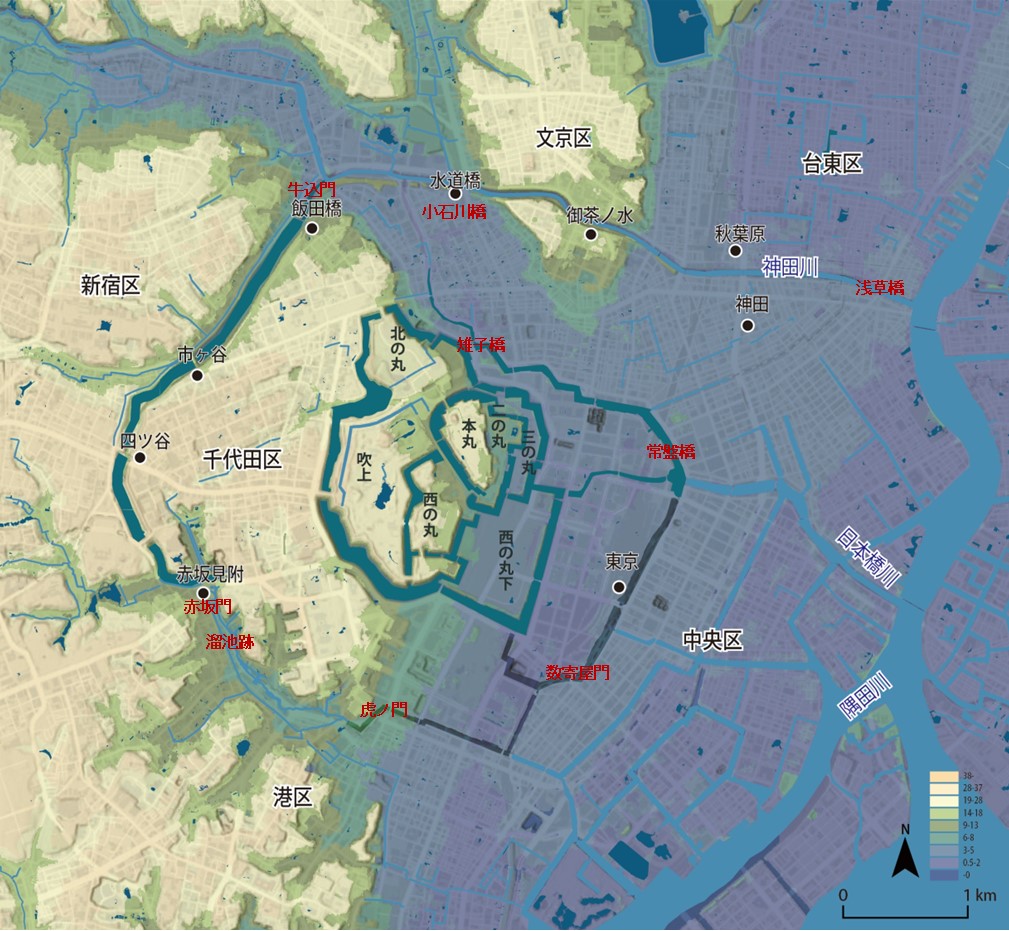

江戸幕府を開いた徳川家康は、諸大名に命じて江戸城の建設に当たらせました(天下普請)。江戸城外濠は江戸城建設の最後の仕上げとして、1636(寛永13)年に完成しました。江戸城の周囲には多くの濠があります。

外濠は江戸城の東側、千代田区役所近くの雉子橋に始まり、日本橋川を東へ常盤橋へ、現在の外堀通りを南下して東京駅八重洲口を通り、新橋駅付近で西へ向きを変え、東京メトロ銀座線に沿って虎ノ門から赤坂見附に至ります。ここからは現在も水がある弁慶濠、JR中央線に沿って四ツ谷から飯田橋へ、この付近で神田川と合流し、御茶ノ水から東へ浅草橋に至ります。延長14㎞の長大な濠でした。

江戸城外濠と周辺地形

江戸城外濠と周辺地形

明治から大正にかけて実施された市区改正、関東大震災後の帝都復興事業、第二次世界大戦後の戦災復興事業などによって、一部の濠は埋め立てられましたが、赤坂門から牛込門に至る延長約4kmの江戸城西方の濠と虎ノ門周辺に点在する石垣が、1956(昭和31)年に「史跡江戸城外堀跡」として文化財保護法に基づく国の史跡に指定されました。

牛込濠

牛込濠

現在、牛込、市ヶ谷、四谷、喰違、赤坂の城門の一部が現存し、濠と土塁とともに保存されています。江戸城を守るためにもともとの地形を利用して、掘削した濠が概ねその姿を留めています。牛込濠・新見附濠・市ヶ谷濠・弁慶濠には水面が残り、江戸城郭の面影を知ることができます。

弁慶濠と首都高速道路

弁慶濠と首都高速道路